Hace unos meses, sorprendí a un diseñador de Unidad Editorial con un enorme póster de Kim Jong-un a cuestas. “¿Adónde vas?”, le dije, y me explicó que estaba usando el reverso del cartel para la portada de Actualidad Económica. Había escrito con un aerosol negro “¡Viva el (neo)liberalismo!” y, con ayuda de Photoshop, pensaba colocar luego detrás una pared de ladrillo, para que pareciera una pintada callejera. El resultado puede apreciarse en esta imagen.

Aunque nunca se lo he llegado a preguntar, me ha intrigado desde entonces que escogiera pasearse mostrando el lado del dictador norcoreano y no el del grafiti. Me imagino que es de izquierdas (aunque, una vez más, nunca se lo he llegado a preguntar) y no querría que lo asociaran con el ideario al que la progresía acusa de todo tipo de abominaciones. Bueno, la progresía y el común de los mortales: si ponen en Google “neoliberalismo” y clican a continuación en “imágenes”, ante sus ojos se desplegará un mosaico de viñetas en las que famélicos ciudadanos son estrujados, atormentados y desvalijados por obesos banqueros.

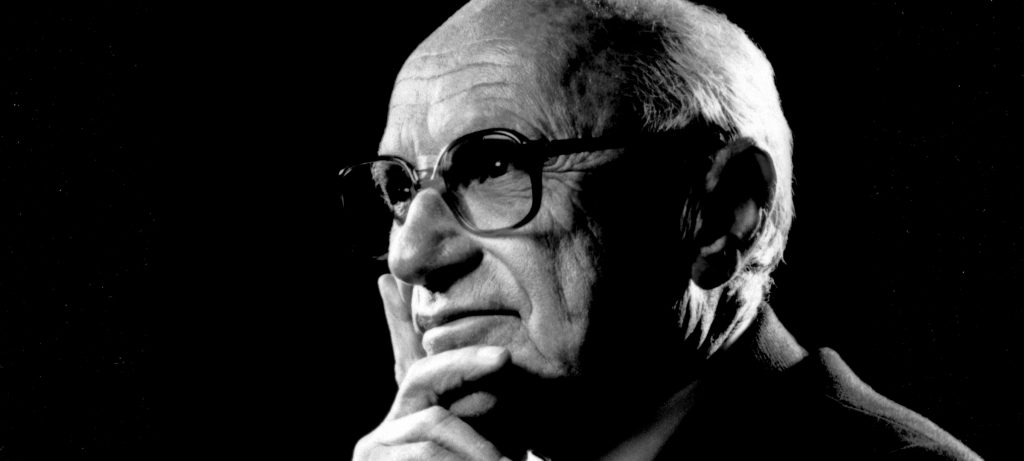

También verán una foto de Milton Friedman acariciándose el mentón, pensativo. El premio Nobel no acuñó el término (su primer uso documentado es de 1884), pero le dio nueva notoriedad en “El neoliberalismo y sus perspectivas”, un artículo de 1951 en el que paradójicamente criticaba los excesos del laissez faire en el siglo XIX y abogaba por una vía intermedia, que asumiera las “importantes funciones positivas que el Estado debía asumir” al tiempo que reservaba la iniciativa empresarial al sector privado. El significante ha acabado, sin embargo, tan cargado de connotaciones negativas, que ni el propio Friedman lo empleaba y se definía a sí mismo como monetarista o, simplemente, liberal. Y, claro, si ni el propio Friedman se atrevía a pasar por neoliberal, no podemos pretender que lo haga un diseñador de Unidad Editorial.

Lo sorprendente es que este odiado sistema ha hecho posible la mayor y más duradera explosión de riqueza de la historia de la humanidad. “A lo largo de los últimos dos siglos”, escribe la historiadora Deirdre Mccloskey en el Wall Street Journal, “la renta per cápita real de Japón, Suecia y Estados Unidos se ha multiplicado por 30”. Y esta mejora ignora la irrupción de artículos inimaginables en 1800. “Contemple la magnífica abundancia que exhiben las estanterías de los centros comerciales. Considere todos los dispositivos casi mágicos de comunicación y entretenimiento que están hoy al alcance incluso de las personas más humildes. ¿Conoce a alguien que sufra una depresión clínica? Puede encontrar ayuda en una amplia variedad de medicamentos de los que ni siquiera el multimillonario Howard Hughes pudo disponer para aliviar su desesperación. ¿Necesita un trasplante de cadera? En 1980 era una intervención que se encontraba en fase experimental”.

“Muchos norteamericanos piensan que sus hijos vivirán peor que ellos”, observa Warren Buffett en su carta de 2015 a los accionistas de Berkshire Hathaway. “Es una opinión totalmente errónea. […] Los políticos no deberían derramar lágrimas por los niños de mañana. De hecho, a muchos […] ya les va muy bien. Todas las familias de mi vecindario de clase media alta disfrutan de un tren de vida superior al que llevaba John D. Rockefeller cuando yo vine al mundo”.

Frente a esta ejecutoria, ¿cuáles son los méritos de la dinastía Kim? Opresión, atraso, hambre, proliferación nuclear… La izquierda se las ha arreglado, sin embargo, para neutralizar la toxicidad del déspota norcoreano. “Es como un malo de cómic”, me comentó un colega cuando le manifesté mi sorpresa porque alguien prefiriera pasear su efigie a una pintada en favor del neoliberalismo. Y se rio de buena gana.

Esta risa de la izquierda es un misterio. En su biografía de José Stalin Koba el temible, Martin Amis indaga por qué nadie cuestiona que el Tercer Reich fue un horror y, en cambio, tantos juzgan con indisimulada indulgencia a la URSS (aunque algo se ha progresado: ahora discutimos si la Rusia bolchevique fue mejor que la Alemania nazi; antes discutíamos si la Rusia bolchevique era mejor que Estados Unidos). Y relata cómo en 1999 acudió a un mitin en el que intervenía Christopher Hitchens, un exmilitante trotskista. “En cierto momento, recordando el pretérito, Christopher dijo que conocía bien el edificio en el que estábamos, porque había pasado allí incontables noches con muchos antiguos camaradas. El público respondió […] con una carcajada afectuosa”.

“¿Por qué la risa?”, se pregunta Amis. Si Christopher se hubiera referido a sus “incontables noches con muchos antiguos camisas negras”, el silencio hubiera podido cortarse con un bate de béisbol. ¿A qué obedece este doble rasero? ¿No mató Stalin a 10 millones de personas? “¿Por qué la risa no hace lo que es debido? ¿Por qué no se excusa y abandona la sala?”